导读

2019年5月27日,第七届清华同衡学术周正式开幕。作为2019年全国两会热点话题——粤港澳大湾区倍受各界关注。聚焦粤港澳大湾区规划落地,是此次学术周重要议题之一。在下午双2城记巅峰论坛上,奥雅纳院士、董事,全球交通规划技术领袖周文生先生从交通规划实际研究工作入手,分享了《如何加强大湾区交通基建规划的互联互通》,及交通基建对城市产业、人才流动的重要影响。

周文生

奥雅纳院士、董事,全球交通规划技术领袖

现 状

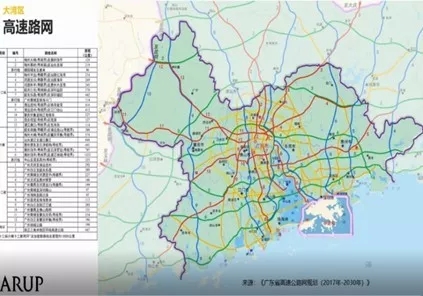

大湾区的高速公路网连接到香港,像是一个围墙围起来一样,在今年下半年计划开通一个莲塘口岸。至今为止,从香港去大湾区的口岸主要是连接深圳,现在铁路口岸有3个,以前是2个,在去年新增了一个高速铁路口岸。陆路口岸现在有4个,准备建第5个。同时,在去年下半年,开通了通往珠海、澳门的港珠澳大桥,加强了北边、西边与大湾区的连接。

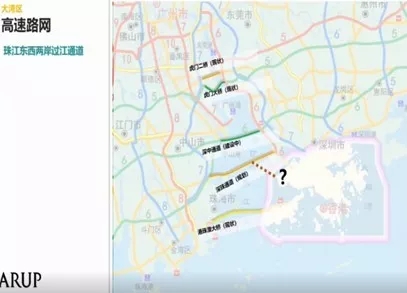

广东省高速公路网规划(2017年-2030年) 高速路网:珠江东西两岸过江通道

困 境

大湾区当前发展瓶颈主要是东西两岸的交通互动,港珠澳大桥不是基建工程难度较高,而是人为的障碍更难突破。今年2月份发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》,其中9个内地城市都在广东省,他们之间的沟通不需要突破,所以大纲的要点主要就是香港与内地、澳门与内地怎样进行互联互通。

而大湾区互联互通的难度在哪?主要原因有以下五点:一、香港鼓励公共交通,行驶小汽车通过港珠澳大桥时间较长;二、从内地去往香港的车辆需要同时拥有香港、广东两地的车牌,但满足条件的车辆数量不足10%,大概五六万辆车有两地牌,虽然没有两地牌也可以申请去用港珠澳大桥,但过程较为复杂;三、去往澳门的车辆无法进入澳门,澳门土地较少,外来车辆只能停在澳门口岸的停车场;四、港珠澳大桥的中间是内地的范围,需要申请内地的通行许可,交粤港澳三地的保险,保险费用不太合理,虽然只去一个礼拜,但要交一年的费用;五、办理一地两检、实名登记等手续复杂,导致从香港的西九龙到深圳的福田,14分钟的车程要预留1个小时准备。如果是去欧洲飞十几小时,准备1-2小时是可以理解的。所以,这些因素导致大湾区很多的关卡还不是非常方便。

人用?车用?

港珠澳大桥与其说没什么人用,应该说只是没有什么车用,使用的人数其实超出香港政府的预期。巴士公司最初没有预想会那么多的人,安排车次不够,排队需要1-2小时才能上车。高铁政府预计一天8万人,现在只达到了6.3万人,虽还没有达到预期,但预计在今年黄金周会超过8万人,这么大的交通基建工程不可能第一年就饱和。从长远发展来看,必然会有更多人使用,因为实在太方便。

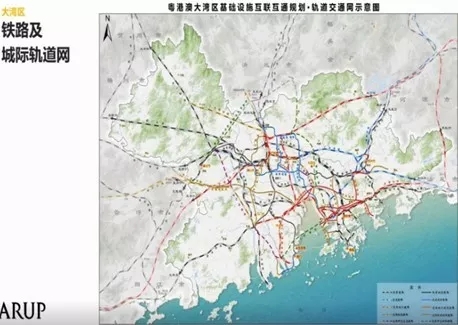

计划中的路网

在城际轨道网与铁路网方面,除了高铁还会有许多城际轨道,还有很多方案,包括从广州到东莞、再到深圳都在实施规划之中。在大湾区9城2区中,当前在建及已使用跨境铁路和城际铁路有港铁红磡站/城际直通车、香港西九龙站/广深港高速铁路香港段。规划11条高铁和15条城际铁路,近期计划修建广中珠澳高铁,远期开通深港西部和西九龙联络线。

粤港澳大湾区基础设施互联互通轨道交通网示意图 2031年香港铁路网络

在香港方面,不应只有一个高铁站,应考虑规划第二座高铁站。香港土地缺少,规划周期较长,虽不说现在建,但现在应该考虑第二个高铁站在哪里建。随着大湾区的互联互通、两地的产业连接及人才的来回流动,再加上香港的很多大学在珠三角设立分校和科技方面的合作,现在应考虑规划第二座高铁站和主线,作为城际轨道网的规划。

在深圳方面,现状和规划的轨道网包括地铁、轨道快线以及其他交通基础设施还有很多的投资,同时在通过南沙、广州以及广佛之间都还有一些新的构想。

在澳门方面,轨道交通方面发展比较晚,计划今年从澳门莲花口岸到横琴口岸开通一条跨境区域的高架轻轨线。现在去澳门,假如离开横琴坐车可能1-2分钟的车到澳门入境,将来口岸都在横琴进行一地两检,会更加方便。远期将规划轨道连接香港,铁路距离较长加上需要跨海,在技术上会有一定的难度。

2019第七届清华同衡学术周活动从5月27日至31日,为期五天,共设置2场主论坛、13场分论坛,围绕主议题,分别以空间规划、乡村振兴、人民城市、城市治理、生态智慧、基础设施、住区规划、港区发展、遗产保护等为切入点,进行跨专业的融合和交流。

自2013年以来,“清华同衡学术周”已连续举办七届,成为城乡规划及相关行业一年一度的学术盛宴。七年间,共吸引行业内外超过30000人次和近200家媒体的参与,活动影响力逐年扩大。多年来,“清华同衡学术周”以“家国天下”为使命,集合专业相关热点话题,搭建学术和实践的交流平台,邀请来自政府管理部门、高校科研机构、规划行业组织、规划编制单位及相关企业的多位专家学者,用知识的交流、智慧的碰撞和技术的切磋共促人居环境产业的发展。

链接地址:https://mp.weixin.qq.com/s/w3UEDKLCvEI6kLmBlO-MMA

附件下载:

设为首页 | 收藏本站 | 站点地图 | 联系我们 | 免责声明 | 使用帮助

版权所有 (C) 厦门市自然资源和规划局地址:厦门市思明区湖滨中路518号 邮编:361012

主办:厦门市自然资源和规划局技术支持单位:厦门市信息中心联系电话:0592- 2855390(值班) 0592- 2855393(值班传真) 0592-2046609(文电传真) 0592-2988318(信访室)

网站标识码 3502000014 闽公网安备 35020302032660-12号闽ICP备2020016967号建议分辨率1024*768,IE6.0以上浏览器,以获得最佳效果

闽公网安备 35020302032660-12号闽ICP备2020016967号建议分辨率1024*768,IE6.0以上浏览器,以获得最佳效果